Repenser la recherche sur les maladies rares

La Food and Drug Administration (FDA) américaine estime à plus de 7 000 le nombre de maladies rares aux Etats-Unis. Certains experts affirment que ce chiffre pourrait déjà dépasser les 10 000, avec environ un Américain sur 10 étant atteint d'une maladie rare. Cependant, le pourcentage de pathologies bénéficiant de traitements approuvés n’est que de 5 %.

Mais au-delà de cet écart stupéfiant, les maladies identifiées sont souvent déjà connues des chercheurs lorsque les patients sont diagnostiqués.

La plupart du temps, nous comprenons bien le mécanisme impliqué. Le vrai défi consiste précisément à pouvoir agir sur ce mécanisme. C'est là que réside la clé de notre capacité à traiter ou non le patient.

Pablo Sardi

Responsable Monde, Maladies rares chez Sanofi

Même au début de sa formation en pharmacologie, inspiré par une famille de médecins, Pablo Sardi, aujourd'hui Directeur Mondial des Maladies Rares et Neurologiques chez Sanofi, savait qu'il n'était pas simplement attiré par des énigmes scientifiques abstraites. "Je voulais faire de la science qui impactait directement les patients, en particulier ceux souvent négligés en raison de maladies rares", se souvient Pablo.

Chez Sanofi, son équipe de chercheurs s’efforce de percer le mécanisme de progression des maladies rares et de trouver des traitements pour les patients. « Notre mission est de transformer la vie de millions de patients », ajoute-t-il. Forte de cette vision, son équipe mène des recherches dans deux directions différentes : l'approche mendélienne et celle de l’immunoscience.

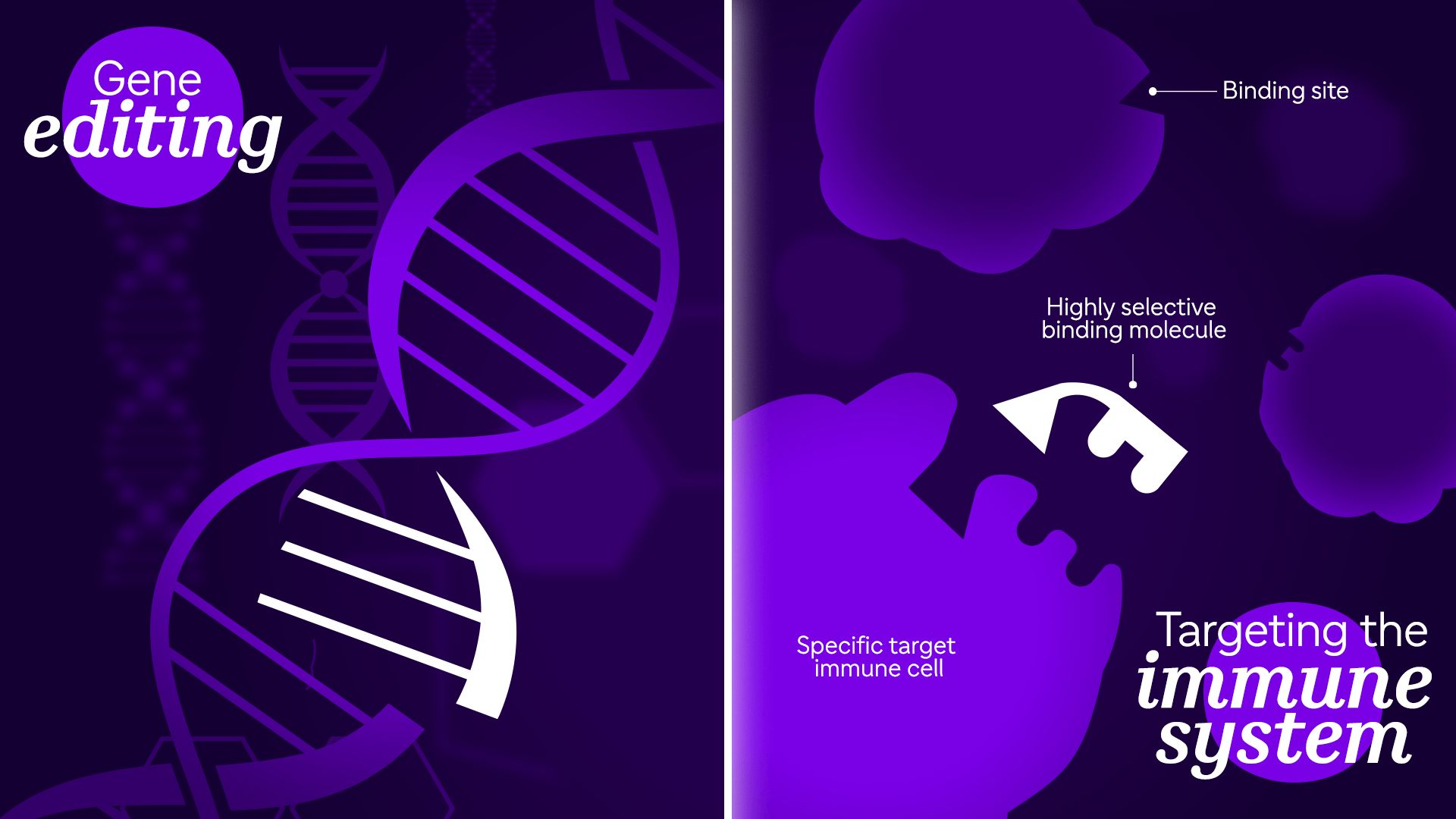

Illustration de l'édition génétique ciblant le système immunitaire

L’approche mendélienne

Comme son nom l’indique, dans l’approche mendélienne – du nom de Gregor Mendel, le père de la génétique – les scientifiques utilisent des technologies avancées pour comprendre la cause génétique d’une maladie et mettre au point des thérapies qui visent à cibler directement le problème à la racine.

Prenons l'exemple des maladies de surcharge lysosomales qui surviennent dès lors que certaines enzymes dans les lysosomes, « centres de recyclage » de la cellule, ne fonctionnent pas correctement, menant à une accumulation de substances nocives dans l'organisme. Lorsque les scientifiques chez Sanofi ont réussi à réintroduire une enzyme fonctionnelle dans le lysosome, ils ont ouvert la possibilité de restaurer partiellement la fonction de recyclage de la cellule.

Leur première avancée majeure concerne la maladie de Gaucher, qui se traduit par l'accumulation de substances lipidiques dans certains organes comme le foie et la rate. Ce succès a ouvert la voie à la mise au point de thérapies analogues pour d'autres maladies lysosomales.

Les chercheurs de Sanofi ont ensuite été en mesure de développer des options de traitement pour la maladie de Fabry. Il s’agit d’une affection qui provoque des douleurs aux mains et aux pieds, des lésions rénales et des complications cardiaques. Ils ont ensuite pu mettre au point un traitement pour la maladie de Pompe, qui entraîne faiblesse musculaire, difficultés respiratoires et, dans les cas sévères, une hypertrophie cardiaque.

Grâce à cette même approche, les chercheurs ont également réussi à découvrir des traitements de l'hémophilie. Dans ce cas précis, les chercheurs de Sanofi ont développé des thérapies qui remplacent le facteur de coagulation manquant ou rééquilibrent le système de coagulation de l’organisme. Tous ces traitements reposent sur la même démarche sous-jacente. En comprenant précisément la mutation génétique ou le défaut enzymatique concernés, les chercheurs ont pu développer des thérapies qui s'attaquent à la cause profonde du déséquilibre ou complètent le facteur manquant, visant à restaurer la fonction biologique.

L’approche immunoscientifique

Chez Sanofi, une autre approche majeure de la mise au point de médicaments contre les maladies rares repose sur le système immunitaire lui-même. Cette démarche vise à moduler la réponse immunitaire de l'organisme, soit en réduisant l'inflammation, soit en corrigeant l'activité auto-immune. De nombreuses maladies rares sont causées ou aggravées par des dysfonctionnements du système immunitaire, l'organisme se retournant alors par erreur contre ses propres tissus. Sanofi prend les devants dans ce domaine en développant des thérapies qui visent à agir de concert avec le système immunitaire de l'organisme, en le modifiant, en le calmant ou en le ramenant à l’équilibre.

On parle alors de thérapies à médiation immunitaire. Dans cette approche, plutôt que de cibler l’origine génétique de la maladie (comme dans l'approche mendélienne), les chercheurs tentent d’interrompre le cycle de la pathologie, souvent en bloquant les signaux immunitaires ou les cellules responsables. « Dans certains cas, nous comprenons les mécanismes sous-jacents et reconnaissons également comment les cycles inflammatoires successifs entraînent des lésions progressives. C'est alors que nous faisons intervenir les immunothérapies modificatrices de la maladie », ajoute Sardi.

Ces thérapies visent à ralentir la progression de la maladie, à préserver les fonctions et à améliorer la qualité de vie. Leur mise au point suppose des essais précliniques rigoureux sur des modèles précliniques, ainsi que l'intégration de données issues de la population de patients, afin de garantir que les traitements élaborés en laboratoire ont le potentiel de transformer positivement la vie des patients. Si les résultats sont prometteurs, on peut passer aux essais cliniques chez les patients.

Sanofi applique cette stratégie à un nombre croissant de maladies rares d'origine immunitaire, notamment la glomérulosclérose segmentaire et focale (GSF), où des facteurs immunitaires circulants endommagent le système de filtration rénal ; la thrombopénie immunitaire (PTI), où les cellules immunitaires attaquent les plaquettes ; et la drépanocytose, où les voies inflammatoires provoquent des crises vaso-occlusives invalidantes et à des lésions progressives des organes cibles. En élucidant la manière dont le système immunitaire contribue aux maladies rares, les chercheurs de Sanofi souhaitent développer des traitements modificateurs de la maladie qui offrent un bénéfice réel et durable aux patients qui n’ont pour l’instant que peu de solutions, voire aucune.

Les défis à venir !

Bien que Sardi ait toujours été fasciné par l’élucidation du mécanisme de progression de la maladie, le fait pour lui d’atteindre le point où son équipe découvre une molécule prometteuse effectivement capable d'influer sur cette biologie et la teste pour la première fois sur un patient vivant l’amène à un stade « d’excitation de niveau quantique », pour reprendre son expression. En effet, à ce stade, les chercheurs testent l'hypothèse chez des patients pour lesquels une issue positive signifierait énormément.

Dans la plupart des cas, les molécules étudiées par les chercheurs ne débouchent pas sur des avancées immédiates. C'est en partie la raison pour laquelle il existe si peu de traitements pour les maladies rares. Mais même lorsqu'une molécule ou une technique particulière ne donne pas de résultats immédiats, la recherche est loin d'être vaine. « Nous apprenons toujours quelque chose sur la molécule en tant que telle ou sur la biologie de la maladie, ce qui nous aide à retourner à la paillasse et à marcher vers la prochaine découverte », explique Sardi.

Comment en arriver à ce stade ? Pour le savoir, ne manquez pas la Partie 2 consacrée aux recherches de Sanofi sur les maladies rares.

Découvrir plus

R&D pour les maladies rares

Renouveler notre R&D : comment l'immuno-science définit le pipeline du futur

L’unité de médecine génomique ou comment surmonter les principaux défis de la thérapie génique

Références

-

US Food and Drug Administration (2024). Rare Diseases at FDA. Consulté le 3 septembre 2025.

-

Haendel, Melissa et al. « How many rare diseases are there ? » Nature reviews. Drug discovery vol. 19,2 (2020) : 77-78. doi:10.1038/d41573-019-00180-y

-

Rare Disease Day (2019) Rare Disease Day : Frequently Asked Questions. Disponible à l'adresse : https://rarediseases.org/wp-content/uploads/2019/01/RDD-FAQ-2019.pdf