Maladies rares sans traitement : Sanofi réécrit le scénario

Dans la première partie de notre mini-série consacrée aux maladies rares, nous avons vu la manière dont Sanofi redéfinit la recherche dans ce domaine grâce à des approches mendéliennes et immunoscientifiques. Aujourd’hui, nous vous donnons un aperçu de technologies de pointe, depuis les systèmes d'administration avancés jusqu’aux informations obtenues par le biais de l’IA, qui rendent possibles ces avancées.

Une mission personnelle : décoder les maladies rares

Responsable Monde des maladies rares chez Sanofi, Pablo Sardi défend ardemment la recherche sur ces pathologies peu fréquentes. Il donne le cap et identifie les opportunités et les technologies dans lesquelles l’entreprise peut investir pour mettre au point des traitements susceptibles de bénéficier à des milliers de patients. Mais son parcours dans ce secteur unique est loin d’avoir été un long fleuve tranquille.

C’est après un constat saisissant que Sardi a pris conscience de la mission qui devait être la sienne : les maladies rares n’existent que dans l’ombre, elles sont privées de ressources et d’espoir. Trouver des traitements suppose bien plus que de simples bonnes intentions—il faut absolument une compréhension approfondie de ce qui manque au niveau moléculaire et les outils pour y remédier. Fort de cette vision, Sardi s’est plongé dans le décodage des mécanismes biologiques de la progression d’une maladie, déterminé à trouver des solutions dans un domaine trop longtemps négligé. Contrairement à la médecine traditionnelle, souvent axée sur la gestion des symptômes, il s’est intéressé à la médicine de précision, une approche qui va jusque dans les racines moléculaires de la maladie. Il s’agit d’identifier les mécanismes fautifs et de mettre au point des solutions, afin de corriger le problème à la racine.

Cette envie de déchiffrer le mécanisme de la maladie n’est pas la seule bizarrerie de ce responsable de la recherche sur les maladies rares chez Sanofi. « Vous savez, nous avons cette blague à la maison concernant mon côté un peu geek, dont mes enfants ont eux-mêmes hérité. » Il n’en reste pas moins que le fait de trouver un nouveau mécanisme de maladie est pour Sardi une source d’enthousiasme. « Ces recherches pourraient ouvrir de nouvelles portes,” dit-il, pour mieux comprendre la maladie, explorer des approches susceptibles d’en inverser ses effets et de développer des stratégies pour concevoir avec précision les modalités d’intervention. Bien que ses travaux se fassent à l’échelle microscopique, Sardi avoue que le fait de mettre au jour de nouveaux mécanismes pathologiques et de concevoir solutions thérapeutiques ciblées lui procure un sentiment d’excitation tout simplement phénoménal.

À chaque avancée, on se sent un peu comme un astronome qui se pose sur la Lune ou sur Mars.

Pablo Sardi

Responsable Monde de la recherche sur les maladies rares

Les technologies de la recherche sur les maladies rares

Si l’objectif premier de la recherche sur les maladies rares chez Sanofi est de mettre au point des traitements, il en ressort à chaque fois bien plus qu’une seule thérapie pour une seule maladie. En effet, elle permet d’améliorer la compréhension en profondeur de la biologie sous-jacente et de faire avancer les technologies qui rendent possibles de futures avancées.

Les chercheurs s’inspirent souvent de la biologie du corps humain pour développer de nouvelles thérapies. Un exemple fascinant à cet égard concerne la manière dont les scientifiques apprennent à imiter et à utiliser les vecteurs naturels du corps pour acheminer les médicaments jusqu’au cerveau, un organe que les chercheurs trouvent notoirement difficile à atteindre.

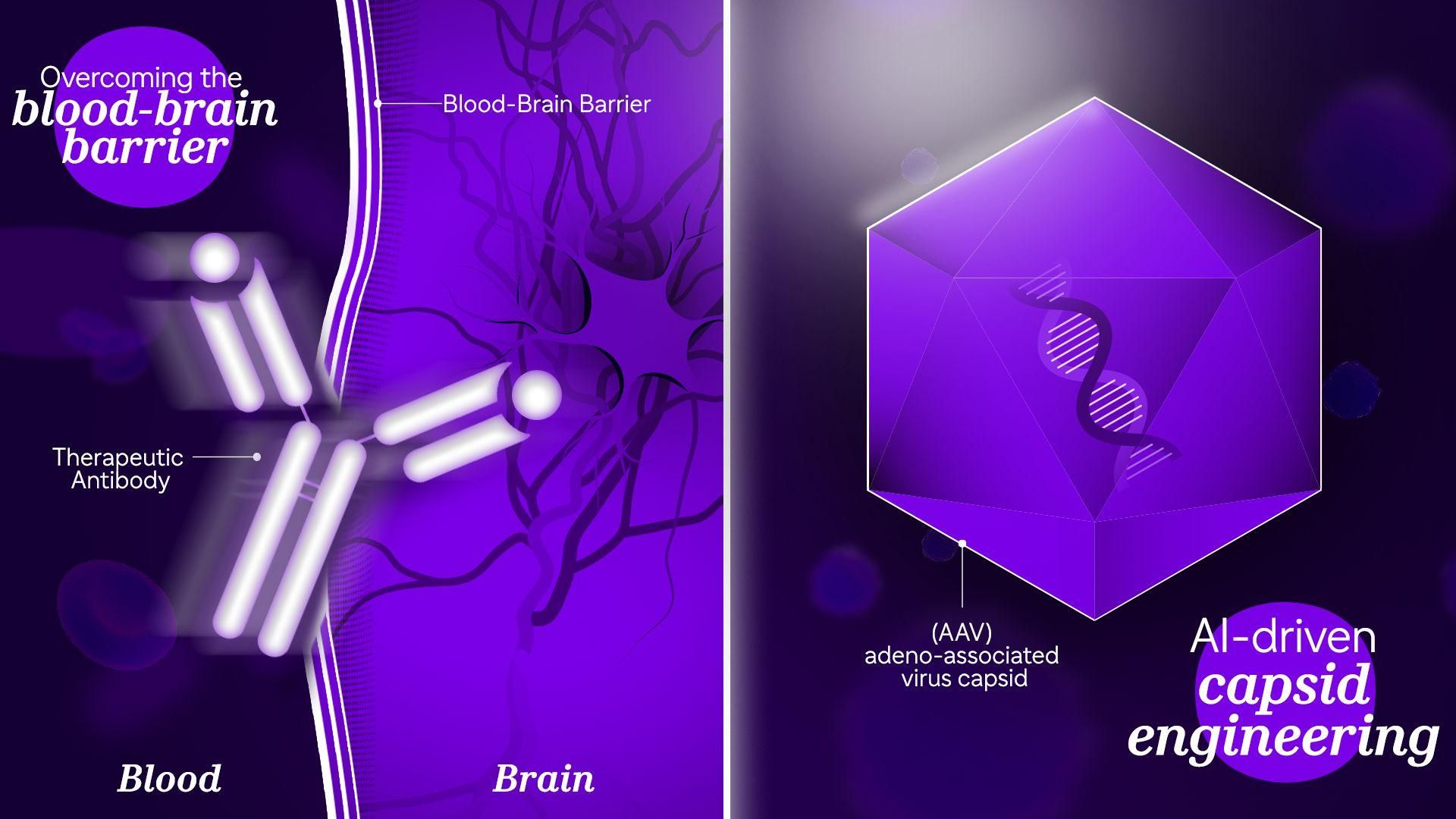

La barrière hématoencéphalique forme une couche protectrice qui met le cerveau à l’abri de substances nocives susceptibles de passer dans la circulation sanguine. Mais cette même barrière rend également particulièrement difficile l’accès au cerveau des médicaments. Pourtant, le cerveau dispose de ses propres méthodes pour laisser passer les nutriments essentiels comme le fer ou les acides aminés qui y pénètrent grâce à des vecteurs spécialisés.

Chez Sanofi, c’est à cette voie d’entrée en particulier que les chercheurs s’intéressent de très près. Grâce à un anticorps thérapeutique fabriqué qui va se lier à l’un de ces vecteurs, le corps humain va traiter le médicament comme s’il s’agissait d’un nutriment et l’aider à franchir la barrière hématoencéphalique pour accéder au cerveau. Une fois à l’intérieur du cerveau, l’anticorps peut se lier à la cible moléculaire visée et enclencher son action thérapeutique, ouvrant la voie à des traitements potentiels pour une large gamme de maladies neurologiques rares. « Et ce n’est que le début ! Les chercheurs chez Sanofi élargissent ces stratégies au-delà du cerveau, explorant les manières d’acheminer des médicaments jusqu’aux muscles et autres tissus spécialisés, » ajoute Sardi.

Visualisation de la façon dont Sanofi surmonte la barrière hémato-encéphalique avec des anticorps thérapeutiques et utilise l'IA pour l'ingénierie des capsides AAV.

Un autre exemple fascinant concerne le recours aux technologies d’édition génomique, grâce auxquelles nous voulons tirer parti d’outils de précision pour corriger les mutations pathogènes à la source. Ces avancées, associées aux progrès dans le domaine de l’administration, ouvrent la voie à des traitements jusqu’ici inconcevables. Pour Sanofi, chaque percée dans le secteur des maladies rares, non seulement est une source d’espoir pour les patients, mais contribue également à enrichir la boîte à outils scientifiques, ce qui permet d’accéder à des connaissances et à des technologies qui vont accélérer les découvertes dans les années à venir.

Le rôle de l’IA dans la recherche sur les maladies rares

Aussi fascinants que soient tous ces progrès, nul débat sur l’innovation ne serait complet sans parler d’intelligence artificielle (IA) et de la manière dont elle transforme en profondeur la recherche médicale. Son impact sur la recherche dans le secteur des maladies rares a été tout aussi remarquable, en ouvrant des champs jusque-là hors de portée.

L’une des principales applications de l’IA dans la recherche sur les maladies rares est celle qui permet d’améliorer l’acheminement des médicaments vers des éléments du corps humain difficiles d’atteinte comme le muscle et le cerveau. Souvent, les scientifiques font des virus adéno-associés (AAV) de petits véhicules de transport qu’ils utilisent pour introduire des gènes sains à l’intérieur du corps. Toutefois, l’une des plus grandes difficultés jusqu’à présent a été d’atteindre certains tissus comme le muscle ou le cerveau et d’échapper aux systèmes naturels de défense de l’organisme.

Pour surmonter cet obstacle, les chercheurs de Sanofi essaient de voir comment on pourrait utiliser l’IA pour concevoir de meilleurs « coquilles » virales, appelées capsides. Ces capsides artificielles peuvent aider le virus à contourner les réponses immunitaires et cibler des cellules précises afin d’acheminer un traitement à l’endroit précis où l’on en a besoin. Les chercheurs de Sanofi utilisent également l’IA pour connecter de vastes ensembles de données et identifier des motifs indétectables par l’œil ou le cerveau humains. Ils ont récemment publié des recherches sur des outils d’IA qui ont ouvert la voie à un système permettant de repérer les mutations à une échelle qui, avec une méthode de dépistage traditionnelle, « aurait nécessité des dizaines d’années, » déclare Sardi. Leur utilisation se répand tout aussi rapidement dans d’autres secteurs comme la recherche de nouvelles cibles médicamenteuses, l’optimisation de molécules et la génération d’hypothèses nouvelles à partir de données complexes.

Dans le domaine des maladies rares, un grand nombre de mutations génétiques différentes sont susceptibles de provoquer des symptômes similaires ou de perturber des fonctions biologiques semblables. Les chercheurs s’intéressent désormais à la manière dont l’IA permet de regrouper différents signaux génétiques touchant la même voie biologique et de dégager d’éventuels schémas communs. « Du point de vue clinique, il s’agit de maladies différentes, mais la voie concernée peut être la même, » ajoute-t-il.

Les défis et les promesses de demain

Contrairement aux maladies courantes pour lesquelles les chercheurs peuvent utiliser les mêmes modèles pour tenter de cibler différents mécanismes, la recherche dans les maladies rares nécessite souvent son propre modèle animal spécifique et un programme de recherche dédié. De ce fait, on peut noter une augmentation rapide des efforts à déployer et des sommes à engager, et ce même aux stades précoces de la recherche. En d’autres termes, il arrive souvent que les chercheurs aient besoin d’emblée de moyens importants pour arriver au premier essai chez l’homme. Et une fois que l’on en est à ce stade, les essais sont également plus limités, plus ciblés et structurés autour de groupes de patients spécifiques. Le principal défi à relever consiste habituellement à trouver suffisamment de patients éligibles pour mener à bien l’étude.

Malgré ces défis techniques et logistiques, la passion de Sardi dans ce domaine reste intacte.

Mon grand rêve serait de rendre ces médicaments potentiels qui agissent sur la biologie de la maladie accessibles au plus grand nombre de patients possible.

Pablo Sardi

Responsable Monde de la recherche sur les maladies rares

Nous aurons franchi dans ce domaine une autre étape critique quand nous serons en mesure de détecter la maladie beaucoup plus tôt. C’est la raison pour laquelle les chercheurs aimeraient disposer de programmes plus avancés de dépistage chez le nouveau-né. « Une fois que vous trouvez les bonnes molécules, il vous faut identifier les patients le plus tôt possible, dans la mesure où des traitements administrés plus précocement débouchent généralement sur de meilleurs résultats », ajoute-t-il.

« Vous pourriez dire que nous essayons de jouer avec la nature, voire avec ce que certains seraient tentés d’appeler la volonté de Dieu, » ajoute Sardi. « Identifier le problème et mettre au point une solution moléculaire qui peut y remédier est, tout simplement, incroyablement complexe. »

Et pourtant, « la nature nous a donné ces mécanismes biologiques complexes qui parfois se dérèglent. Tout ce que nous faisons, c’est d’essayer de les tromper pour les inciter à retrouver la santé. »

Contenus liés

Recherche et développement sur les maladies rares

Repenser la recherche sur les maladies rares

L’unité de médecine génomique ou comment surmonter les principaux défis de la thérapie génique

Références

- US Food and Drug Administration (2024). Rare Diseases at FDA. Accessed 18 September 2025.

- Haendel, Melissa et al. “How many rare diseases are there?.” Nature reviews. Drug discovery vol. 19,2 (2020): 77-78. doi:10.1038/d41573-019-00180-y

- Rare Disease Day (2019) Rare Disease Day: Frequently Asked Questions. Available at https://rarediseases.org/wp-content/uploads/2019/01/RDD-FAQ-2019.pdf